〈2025年版〉木材の価格推移をグラフで解説|気になるアメリカ関税政策の影響についても

コロナ禍に起こったウッドショックや歴史的な円安ドル高によって、近年、木材の価格は高騰しています。

「最新の木材価格推移や今後の傾向を知りたい」という方も多いでしょう。

そこで今回は、「木材価格」について、2023〜2024年の推移から、2025年の予測、アメリカの関税政策による影響まで、グラフを交えて“木材のプロ”が詳しく解説します。

木材の価格高騰を打破するための方法も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。

● 2025年は未だ続く原油・エネルギー価格の高騰や円安ドル高、そしてアメリカの関税政策の影響から、依然不安定な状況が続くことが予測されます。

● 木材価格上昇による影響を抑える打開策として建築業界全体で進められているのが「国産材利用」です。

● 恩加島木材は海外からだけではなく国内各地から良質な突板を仕入れ、レパートリー豊富で高品質な突板化粧板を製造販売しております。

Contents

2023〜2024年の木材価格を振り返る

2021年から世界的な新型コロナ感染拡大に伴い、運輸の停滞や中国・アメリカでの住宅需要増加が起こり、木材価格は急騰しました。

これがいわゆるウッドショックで、日本の住宅・建築業界に大きな影響を及ぼしたのです。

※ウッドショックについては「2021年ウッドショックがもたらした影響は?いつまで続く? 解決策や補助金について徹底解説」「2023年最新版「ウッドショックは終了?落ち着いた?」木材価格推移と回避策について」をごらんください。

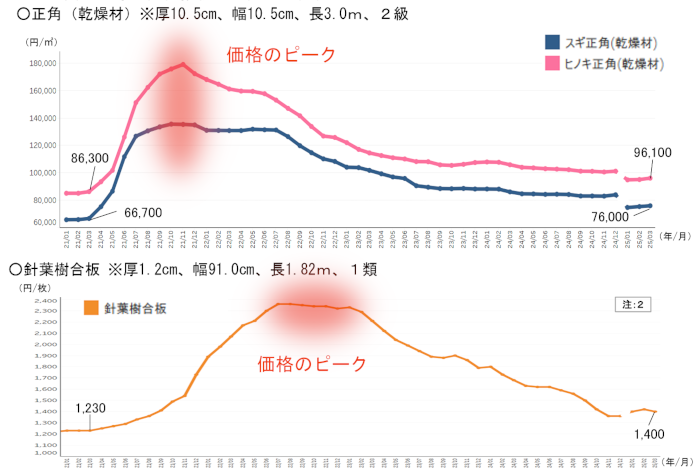

しかし、国内における木材価格のピークは数ヶ月で終わり、2023〜2024年でウッドショック前の約1.2〜1.3倍の価格に落ち着きました。

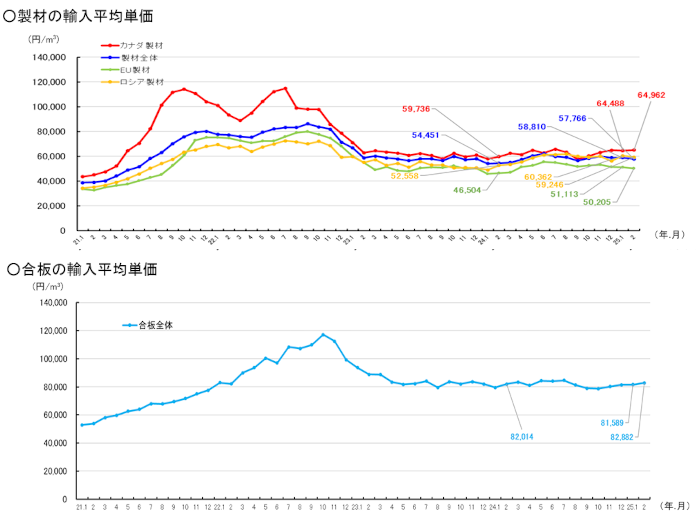

ちなみに、輸入材は以下のように推移しています。

価格ピーク時と比べると、輸入材の平均単価は2023〜2024年でウッドショック前の価格の約1.3〜1.5倍まで加工しました。

▶︎おすすめコラム:

〈2023年〉木材の価格高騰はいつまで続く?最近の価格動向をチャートで解説

ただし、今もなお続いているロシア・ウクライナ情勢や、アメリカの関税政策など、木材価格に影響を及ぼしかねない懸念点が残っているため、今後も推移に注視する必要があります。

2025年の木材価格推移を予測|ウッドショックは終わったのか

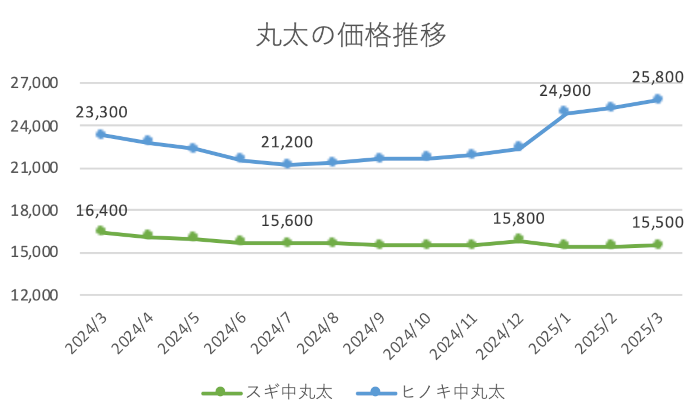

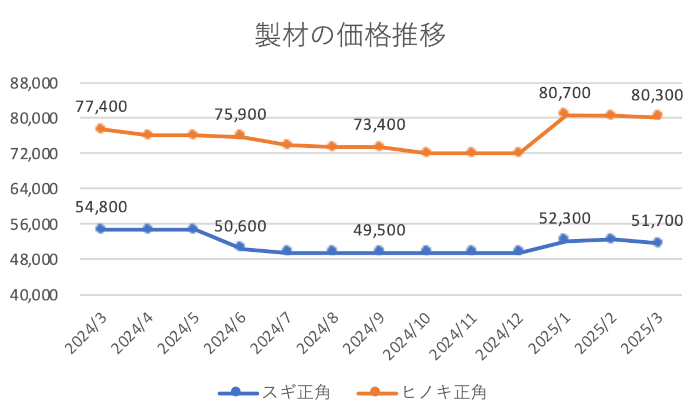

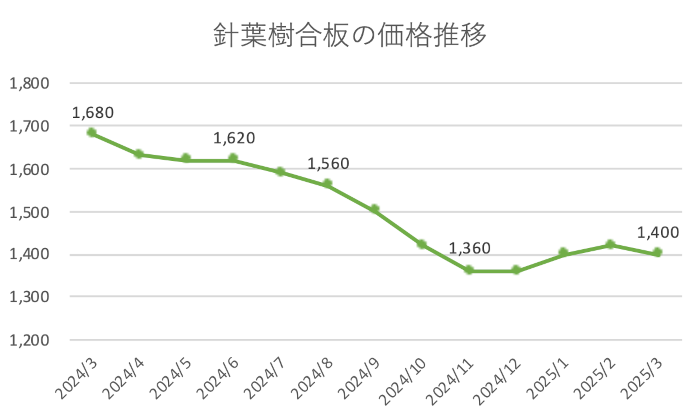

2023〜2024年でウッドショックによる木材価格高騰はだいぶ落ち着いていましたが、丸太・製材・合板価格が2025年に入って微増しています。

(農林水産省|木材価格統計調査のデータを基に弊社にて作成)

その原因はいくつか考えられますが、主に以下の点が関係しているとされています。

- 建築基準法の改正によって、2025年度から中規模以上の建築物における木造化・内装木質化のハードルが下がり、木材需要が高まっているため。

- ロシア・ウクライナ情勢により、化石燃料(原油・天然ガス・石炭)の高騰が続いており、それがエネルギー価格上昇をもたらしているため。

- 依然として円安ドル高が続いており、輸入木材の価格を押し上げているため。

- SDGsなどの観点から世界各国で木材需要が高まり、供給不足が続いているため。

- アメリカによる関税政策の不透明さによる駆け込み需要が増加している可能性があるため。

これら多面的な要因によって、2025年も木材価格は不安定な状況が続くことが予測できます。

特に、国際情勢や外国為替の影響を受けやすく運輸距離が長いために多くのエネルギーを消費する輸入材は、価格変動が起こりやすいので注意する必要があります。

▶︎おすすめコラム:

【2025年建築基準法改正】重要ポイントを簡単まとめ|構造計算・リフォーム・木造化と防火規定

アメリカの関税政策が木材に与える影響はあるのか

4月2日にアメリカは国際緊急経済権限法(IEEPA)※に基づき、以下の関税政策を発表しました。

※国際緊急経済権限法(IEEPA):1977年に施行されたアメリカの法律で、安全保障・外交政策・経済脅威に対して、金融制裁にて対処することが目的。具体的には、外国の組織もしくは個人の資産没収もしくは外国為替取引・通貨及び有価証券の輸出入の規制・禁止を大統領命令で実行できる。

関税政策の主な内容は以下のとおりです。

- 2025年4月5日から、全ての国に関税10%を課す

- 2025年4月9日から、57の国・地域に対して個別で上乗せ税率の関税を課す(日本の上乗せ税率は14%でトータル税率24%に)

(上記情報は2025年4月14日時点のものであり、変更になる可能性があります。ご了承ください)

上記税率に木材は除外されますが、建築資材の中には相互関税が適用されるものもあるので注意しましょう。

| 相互関税適用外 | 丸太・製材・合板・パーティクルボード・MDF・集成材・チップ・ペレット・薪・木炭など |

| 相互関税適用 | 木製建具・木製食器・その他木製品など |

ただし、日本からアメリカへの木材輸出額は56億円(2024年)、アメリカからの木材輸入額は1,435億円(2024年)と膨大なので、今後の影響が不安視されています。

また、アメリカはカナダ・メキシコからの輸入材※に25%、中国からの輸入材※に10%の関税引き上げを発表し、中国側はアメリカ関税政策への対抗措置としてアメリカ産丸太材の輸入を禁止しました。

※高加工度の木材(HS4414-4421)のみが対象

(参考:林野庁|米国の関税政策(木材関連)2025年4月14日現在)

これらの動きから、今後、アメリカ国内でアメリカ産木材の需要が高まり、対日本への輸出木材価格が高騰する可能性は十分考えられます。

木材高騰を打破するためのキーワードは「国産材利用」

ウッドショックの影響は治まりつつあるものの、アメリカの関税政策やエネルギー価格高騰などの影響で、2025年以降も木材価格が再び上昇する可能性は否定できません。

しかし、木材価格の高騰が建築現場に与える影響は大きく、予算オーバーや納期遅延、供給不安定などが懸念されます。

これらの問題を解決できる可能性を秘めているのが「国産材(地産材※)利用」です。

※地産材:それぞれの地域で生育・伐採・製材された木材を指し、地域材と呼ばれることもある。

国産材は輸入材よりも安定供給される

輸入材よりも国産材の方が社会情勢や外国為替の影響を受けにくく、運輸距離が短いため、エネルギー高騰による値上がり幅を抑えられます。

また、国産材は輸入材と比べると、諸外国の思惑や都合によって供給量が変動する可能性も低いでしょう。

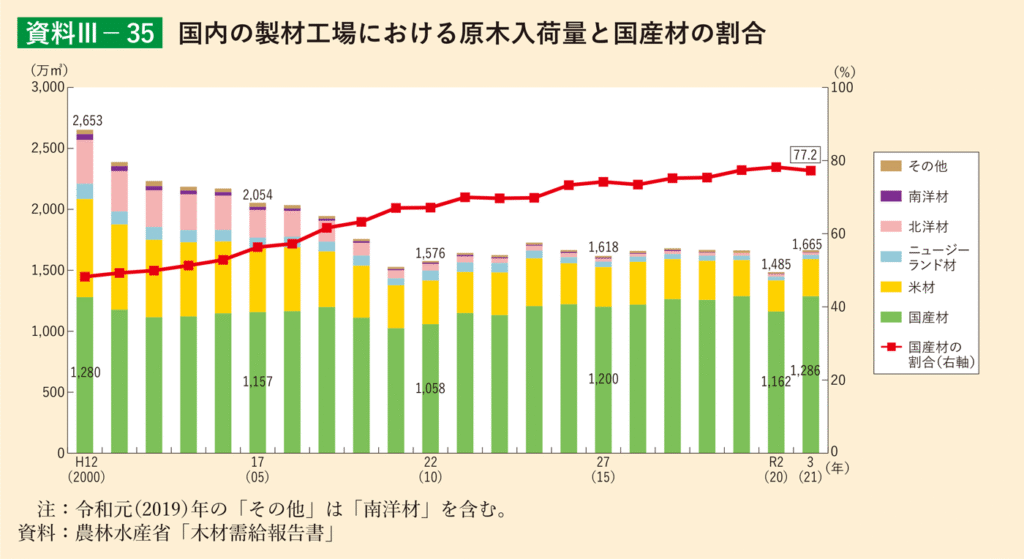

実際、既に大手ゼネコンや木造建築を多く手がける工務店・ハウスメーカーでは、輸入材依存からの脱却が急ピッチで進められており、木材自給率は最低値18.8%(2002年)から概ね上昇を続けており、2023年には43%にまで到達しました。

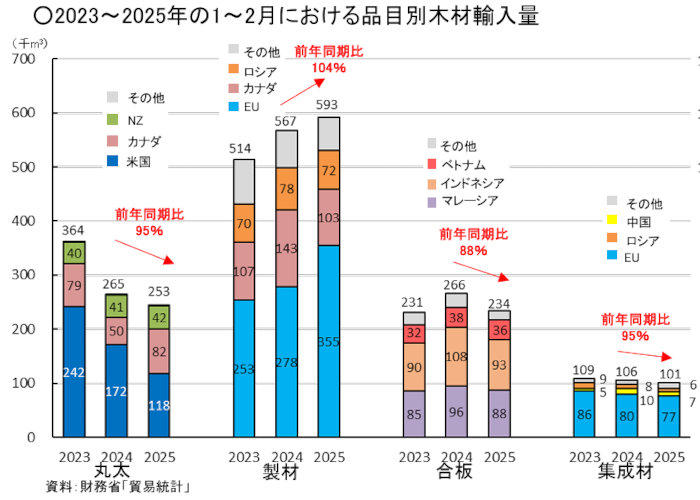

しかし、実際の木材輸入量推移を見てみると、最も輸入量の多い製材にいたっては、増加しているのが現状です。

この現状を打破すべく、林野庁は国内における製材工場の整備を進めており、加工する国産材の割合は徐々に増えています。

そのため、今後はさらに国産材が普及・利用されることが期待されています。

国産材・地産材を使うメリット

輸入材から国産材に切り替えるメリットは、主に以下の7点です。

- 輸入材よりも価格高騰のリスクが低い(国産材は林野庁によって価格が調整されているため)

- 輸入材よりも運輸における消費エネルギーが少ないため、エネルギー価格高騰の影響が少なく、環境にやさしい

- 輸入材よりも工期・予算に合わせて材料を入手できる確実性が高い

- 高品質な木材を安定して入手しやすい

- 林業地域の経済発展や地方創生に繋がる

- 地産材(地域材)を利用することにより、地域に根付き地元住民に親しまれる建物になる

- 林業・製材業の発展により、日本の森林保全につながる

森林が国土の約2/3を占める日本にとって、自国資産を活用することは経済的・社会的・環境的意義が大きいことは間違いありません。

そのため、林野庁・国土交通省を筆頭に、官民で協力して国産材の利用促進を行っています。

▶︎おすすめコラム:

今こそ木材も“地産地消”する時代。脱炭素化に向けた地産材・地域材利用について解説

都道府県を指定した国産材・地産材の取り扱い事例も豊富なので、ぜひ弊社までご相談ください。

地産材・国産材から作る“突板化粧板”は恩加島木材にお任せください

「突板化粧板」とは、表面に天然木を薄くスライスした突板を用いたパネル材で、家具や内装建具の表面材、壁・天井の仕上げ材などに幅広く採用されています。

▶︎おすすめコラム:

天然木にこだわるなら突板練付化粧板。メラミン化粧板・オレフィン化粧板・プリント化粧板との違いは?

突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説

恩加島木材では、国内外から良質でレパートリー豊富な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造しています。

不燃・難燃材料の認定を受けているものもございますので、住宅・非住宅問わず幅広い建築物へぜひご採用ください。

・JR北陸新幹線長野駅コンコース内天井(長野県産杉利用)

・香川県多度津町庁舎(香川県産材利用)

・某百貨店什器(大阪府内産桧利用)

・新居浜商業高校体育館(愛媛県産材利用)

・京都女子大学(京都府内産桧利用)

・京都府内某ホテル(京都府内産利用)

その他地域の木材利用に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。

- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる。

- 工業製品なので「品質安定性が高い」。

- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる。

- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」。

- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい。

- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」。

- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる。

- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる。

さらに弊社では、国産材・地域材の利用に加えて、間伐材や成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。

「建築デザインに環境への配慮を反映させたい」「長く愛され続ける建物にしたい」そのようにお考えの方は、ぜひ私たち”恩加島木材工業”の突板製品をご採用ください。

▶︎おすすめコラム:

突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

“間伐材の利用”がSDGsのカギを握る?現状の問題点やメリット・デメリットについて解説

“人工突板”は天然木由来の建材。基礎知識やウッドショックとの関連性について解説

● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」

● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」

● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」

● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」

内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。

まとめ

2021年のウッドショックによる木材価格の高騰は、2023〜2024年でだいぶ落ち着きを取り戻しました。

しかし、2025年は未だ続く原油・エネルギー価格の高騰や円安ドル高、そしてアメリカの関税政策の影響から、依然不安定な状況が続くことが予測されます。

木材価格上昇による影響を抑える打開策として建築業界全体で進められているのが「国産材利用」です。

恩加島木材は、輸入突板だけではなく良質な国産材・地産材からつくられる突板も多く取り扱い、高品質な突板化粧板を製造しております。

「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をご検討ください。